ADC越来越多地与其他药物结合使用,包括用于一线癌症治疗。随着生产这些复杂疗法的技术的成熟,更多的ADC药物获批或处于后期临床试验阶段。抗原靶点和生物活性有效载荷的多样化正在迅速扩大ADC的肿瘤适应症范围。此外,新的载体蛋白形式以及靶向肿瘤微环境的弹头有望改善ADC的肿瘤内分布或激活,从而改善其对难治性肿瘤的抗癌活性。然而,在这些药物的开发中毒性仍然是一个关键问题。更好地理解和管理ADC相关毒性对其进一步优化至关重要。

6月12日,发表在 Nature Reviews Drug Discovery 上的一篇综述详细介绍了癌症治疗中ADC开发的最新进展和挑战。本文摘选部分要点分享给大家。

ADC的上市概况

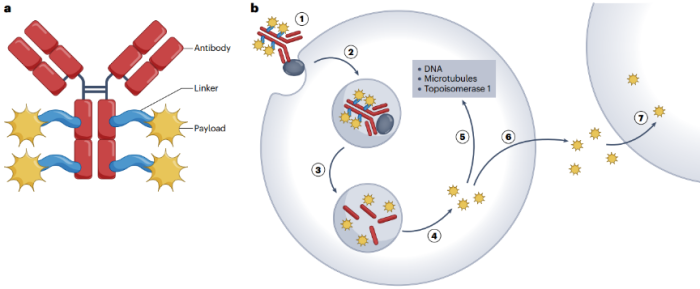

ADC是由3种关键成分组成的复杂治疗药物,包含抗体、连接子和有效载荷(图1)。优化这些组件中的每一个都可以生成改进的ADC。

图1 | 传统ADC的结构和作用机制

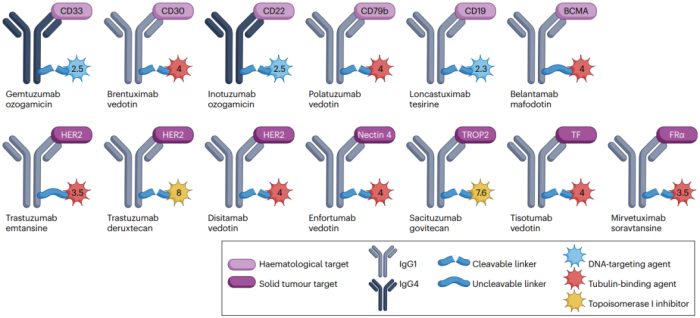

目前,全球已有十几款ADC获批上市。其中,6种靶向血液系统恶性肿瘤中的6种不同抗原:CD33、CD30、CD22、CD79b、BCMA和CD19;7种靶向实体瘤中表达的5种不同抗原:HER2、nectin-4、TROP2,组织因子(TF)和叶酸受体α(FRα)。

实体瘤为ADC的发展提供了广阔的机会,因为它们比血液系统恶性肿瘤更常见,在晚期或转移性情况下治疗选择相对较少,而且目前几乎没有可以通过免疫疗法治愈的。在这方面,2019年批准的用于治疗局部晚期或转移性尿路上皮恶性肿瘤的nectin-4靶向维恩妥尤单抗(Padcev),以及2020年批准用于治疗三阴性乳腺癌症的TROP2靶向戈沙妥珠单抗(拓达维)意义重大,因为它们为选择有限的疾病提供了新选择。

图2 | 获批ADC的主要特征

此外,截至2022年12月,ADC候选药物trastuzumab duocarmazine正在美国接受监管审查(PDUFA日期为2023年5月12日)。另外两种ADC datopotamab deruxtecan和 tusamitamab ravtansine的上市申请可能于2023年提交。

有趣的是,获批的ADC药物都是基于半胱氨酸偶联(DAR 4至8)或随机赖氨酸偶联(DAR 2/3至5)。尽管定点特异性偶联在体外和体内都显示出有希望的结果,但到目前为止其在临床上还没有成功。这些ADC中的许多在临床试验I至II期失败,目前处于后期试验的21种ADC中只有2种【ARX788 (Ambrx) 和 pivekimab sunirine/IMGN632 (ImmunoGen)】 是基于定点特异性偶联方法。此外,大多数获批的(11/13)以及当前后期临床阶段的(19/21)ADC具有可裂解连接子和非极性有效载荷,从而可产生旁观者杀伤效应。

解决ADC的局限性

与大多数药物一样,ADC的开发中断通常是由于缺乏疗效、安全性问题、商业考虑或这些因素的组合。自2000年以来,在进入临床试验并终止的97个ADC中:大多数(81个;84%)在I期或I/II期终止,只有12个和4个分别在II期和III期终止;且大多数(67%)含有微管蛋白结合有效载荷,24%含有DNA靶向制剂(包括两种卡奇霉素有效载荷和21种PBD型衍生物),3%含有拓扑异构酶1抑制剂;许多(80%)靶向的是在获批疗法靶点中无代表性的肿瘤抗原,18种针对的是经验证的靶点;此外,32种ADC因缺乏疗效而中断开发,32种存在安全问题中断,29种因商业考虑中断;它们中有几款是为血液瘤开发的,大多数是为实体瘤开发的。

从这些被终止的项目中可以吸取什么教训?在最大耐受剂量下抗肿瘤活性不足似乎是终止的主要原因。此外,不可接受的毒性仍然是开发新型ADC药物的主要障碍。更好地预测预期的严重不良事件将是减少药物开发过早终止的另一种方法。例如,靶向cadherin-6的ADC HTK288与意外的中枢神经系统毒性有关,而靶向酪氨酸激酶受体KIT的ADC LOP628与意外的严重超敏反应有关。正如顺铂和紫杉醇的开发在过去所证明的那样,管理一种新化合物的毒性往往是一项长期的努力。

总的来说,选择合适的靶抗原、活性连接子-有效载荷、合适的DAR值和合适的肿瘤适应症的正确组合是困难的。随着经验证的靶抗原的数量迅速增长,以及有效载荷的多样化,预计至少有一些抗原靶向的被终止的ADC需要进一步开发。

在2019年德曲妥珠单抗获批之前,上市ADC的有效载荷可分为两大类:微管蛋白结合剂和DNA靶向剂。现在,许多其他药物分子已被评估为潜在的有效载荷。

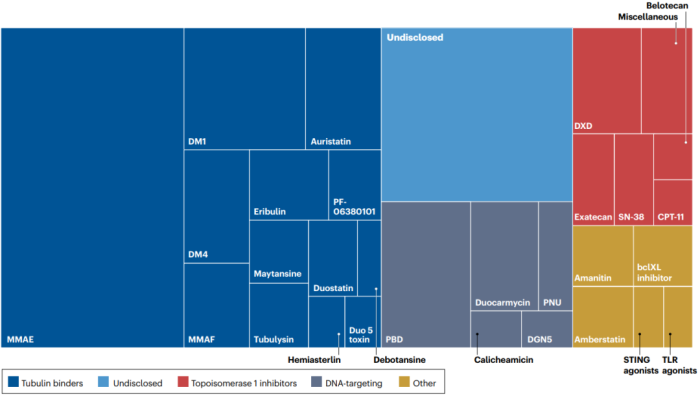

Auristatin衍生物干扰微管蛋白聚合动力学,通过破坏有丝分裂纺锤体的形成,导致有丝分裂阻滞,使细胞死亡,从而发挥强大的作用。含Auristatin的ADC是目前最大的ADC家族(图3)。

图3 | ADC管线中有效载荷的多样化

第二大代表性的有效载荷是DNA靶向剂,其化学修饰DNA从而阻止细胞复制。Calicheamicin是一种强大的DNA损伤剂,通过自由基机制导致双链DNA(dsDNA)断裂,也是两种获批ADC中所用的有效载荷。PBD二聚体是交联dsDNA的烷基化剂,是已鉴定的最有效的细胞毒性剂之一。

直到最近,大多数正在开发的ADC都将强效细胞毒素作为“弹头”。部分是由于观察到高DAR值与不太有利的药代动力学特性有关,因此偏向使用更有效的有效载荷,在DAR值为2至4时产生有效的ADC。而最近批准的DAR值约为8的T-DXd和戈沙妥珠单抗表明,在不影响溶解度、聚集倾向或药代动力学特性的情况下,有可能将更大量的细胞毒性分子与抗体连接起来。这导致了范式的转变,从而有可能研究具有不同作用机制的低效力化合物作为ADC的有效载荷。

鉴于并非所有类型肿瘤都对给定类型的有效载荷敏感,所以有效载荷多样化对于扩大ADC适应症至关重要。过去20年多年来,我们见证了ADC的成功发展,这些家族中有着强大的成员。关于有效载荷的研制,可以提出三点观察意见:首先,并非所有经常使用的细胞毒性剂家族都已成功地用作ADC有效载荷。特别是,开发核苷类似物和抗代谢物作为有效载荷的尝试失败了。其次,目前还没有批准的ADC含有具有与传统化疗截然不同的细胞毒性机制的有效载荷。最后,在临床试验中评估的大量具有原始作用机制的新型药物中,包括激酶抑制剂和靶向肿瘤细胞内各种过程的分子,大量药物由于安全性差而失败。然而,其中一些药物可能是ADC有效载荷的潜在候选者。Heidelberg Pharma 已经将这种类型的开发的一个例子带到了临床上,即使用α-鹅膏蕈碱衍生物作为新的ADC有效载荷。

鉴于ADC的复杂性,有效载荷多样化可能被视为一项冒险的努力。如果有效载荷与经验证的靶点(如HER2)的抗体结合,结果可能非常有希望,就像德曲妥珠单抗的情况一样。然而,很难估计有多少第二代或更晚一代ADC将成功开发用于给定靶点。相反,探索与未经验证的靶点相关的新型有效载荷会增加失败的风险,并使其根本原因的评估变得复杂。

根据通常与所考虑的有效载荷类型相关的副作用,与ADC给药相关的毒性可分为“预期”和“意外”。

预期毒性:例如MMAE诱导周围神经病变,这是微管蛋白结合剂的典型副作用。髓细胞毒性是大多数细胞毒性化疗药物的常见并发症,尤其是DNA靶向药物。

意外毒性:例如尽管基于MMAE的ADC通常与眼部毒性无关,但MMAF在获批ADC(如belantamab mafodotin)使用时与角膜毒性有关,高达72%的患者表现出上皮变化。此外,随着ADC越来越多地被纳入联合方案,可能会观察到其他意想不到的毒性。在霍奇金淋巴瘤患者中,维布妥昔单抗(BV)与含有博来霉素的标准护理方案结合使用导致44%的患者出现严重的肺部毒性,而在没有博来霉素组中则没有。这些不同毒性的潜在机制尚不完全清楚,可能涉及Fc介导的ADC内化,正常组织内有效载荷的释放,靶抗原的off-tumour表达,通过胞饮作用或类似细胞过程非特异性摄取ADC,系统或特定正常组织环境中有效载荷的酶促释放,或在有效载荷介导的组织损伤的情况下Fc介导的炎症作用等。

由于ADC将越来越多地用作一线药物或辅助治疗,其长期安全性和副作用的可逆性将变得越来越重要。一个重要的问题是某些有效载荷,特别是DNA靶向剂可能产生的诱变效应。周围神经病变在某些患者中可能是不可逆转的,这强调了对有风险的患者进行适应性给药和密切随访的必要性。另一个关键问题是,根据年龄、性别、既往治疗的类型和数量、合并症或遗传特征等变量,确定某些患者是否需要特定的给药安排。

考虑到ADC细胞毒性作用成功所需的一系列步骤,ADC耐药性的潜在机制可能很复杂。在抗原结合和/或抗体/抗原内化减少;有效载荷的细胞内浓度降低;有效载荷靶点的改变;凋亡机制的改变等情况下可以观察到ADC的耐药性。

几种治疗干预措施可以提高ADC在临床前模型中的疗效。一种可能性是加强ADC的内化,其机制仍不完全清楚。与脂筏相关的caveolin-1的过表达增加了T-DM1的内化。而在已建立耐药性的情况下,可以使用第二种类型的有效载荷。

抗原表达异质性是基于抗体的治疗失败的经典机制。临床前模型已经证实,抗体在肿瘤中的分布取决于靶抗原的表达。现在由大多数ADC(如T-DXd)提供的旁观者效应,包括在肿瘤微环境中释放未结合的有效载荷及其被邻近肿瘤细胞独立于其抗原谱的潜在摄取,是对抗肿瘤内抗原异质性的有力手段,因为有效载荷能够到达具有低靶抗原水平的肿瘤细胞。

此外,预计患者ADC的给药方式也会对耐药性的发生产生强烈影响。在早期试验中,ADC主要作为单药给药,这种情况会促进选择耐药肿瘤群体。目前临床上正在探索包括传统细胞毒性化疗和其他靶向药物在内的许多联合方案。治疗排序也可能是一个重要的参数。

维布妥昔单抗(BV)已与80多种不同类型的方案联合使用,包括细胞毒性化疗和免疫检查点抑制剂。BV与免疫检查点抑制剂的组合是非常有前景的。在证实了单剂帕博利珠单抗对复发性霍奇金淋巴瘤患者的疗效及其在该适应症中与BV相比的优越活性后,一些研究探索了BV与抗PD1/PDL1或抗CTLA4药物的组合。在复发/难治性霍奇金淋巴瘤患者中,BV与纳武利尤单抗联合治疗可诱导82%的ORR,包括61%的CR。

T-DM1也已在联合方案中进行了探索。在T-DM1中加入卡培他滨并不能提高ORR,但会引发更多的不良事件。T-DM1也与帕妥珠单抗联合使用,结果形成对比。在 MARIANNE研究中,接受T-DM1联合帕妥珠单抗治疗晚期乳腺癌症的患者总生存期相似,但生活质量优于接受曲妥珠单抗和紫杉醇的患者。

T-DM1还与免疫检查点抑制剂联合使用。

T-DM1与这些药物的组合得到了临床和临床前数据的支持。

总的来说,这些研究表明,无论是在患者结果还是安全性方面,精心选择的ADC与其他药物的组合都可能优于基于非偶联抗体的疗法。安全性是组合设计中的一个关键问题,尤其是对于虚弱或有并发症的患者。重叠或意外毒性需要仔细监测,并根据每个患者的情况进行调整。未来的研究将需要确定哪些患者亚群从这些组合中受益最大。

ADC未来如何发展

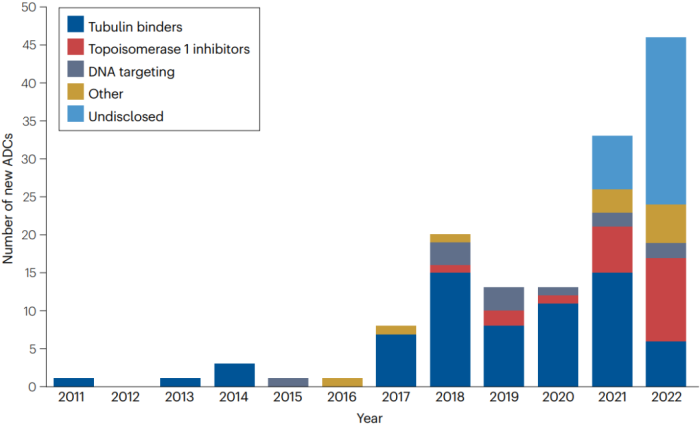

ADC已在癌症药典中建立了稳固的地位。clinicaltrials.gov中列出了1500多项ADC的临床研究,越来越多的药物进入临床试验(图4)。可以预期,授予ADC的上市批准将大幅多样化,以及其在各种疾病中的适应症也将多样化。

图4 | 2012年至2022年间进入临床试验的新ADC数量。在过去几年中,进入临床评估的新ADC数量迅速增加。自2021年以来,含有拓扑异构酶1抑制剂的ADC比例有所增加。未公开的有效载荷比例越来越高(2022年为48%)。

目前批准的ADC中,几乎有一半用于血液系统恶性肿瘤。在实体瘤中开发ADC的困难可能是由于特定的特征,包括扩散差、对细胞毒性药物固有的耐药性和有丝分裂分数降低。由于使用较小的形式或使用probody的优先肿瘤内激活,更好的肿瘤渗透性可能会增强实体瘤适应症中的ADC活性。一些有前景的靶点目前正在临床上被评估用于实体瘤(如ROR1、HER3、CEACAM5、MET 和NaPi2b),大量肿瘤相关抗原目前被评估为ADC介导的药物递送的潜在靶点。

ADC的预期发展将包括新的靶抗原、具有新作用机制的有效载荷、可以提供更好治疗指标的新连接子技术以及新的抗体和载体形式。

越来越多的研究涉及ADC的免疫刺激特性。除了免疫激活剂本身的结合,如在 免疫激活性抗体偶联药物(iADC)中,ADC还可以诱导免疫原性细胞死亡(immunogenic cell death, ICD),从而促进抗肿瘤免疫反应。ICD的诱导可能是ADC与免疫检查点抑制剂结合有效的原因,特别是在霍奇金淋巴瘤等免疫浸润丰富的疾病中。Belantamab mafodotin在体内诱导ICD,并在免疫活性小鼠模型中诱导树突状细胞活化。基于抗HER2蒽环类药物的ADC也诱导ICD和免疫原性记忆。ADC有效载荷诱导ICD的能力可能不同,额外的研究将有助于确定其作为免疫激活剂的潜力。

抗癌ADC的最初模式是基于细胞毒性有效载荷的细胞内释放,这取决于内化。旁观者效应以及有效载荷在肿瘤内扩散的能力取决于有效载荷的物理化学性质和效力。这一规则的一个例外是用靶向肿瘤微环境细胞外成分的非内化抗体进行研究。例如,靶向tenascin C剪接结构域的PNU偶联抗体在临床前模型中诱导完全缓解;由肿瘤细胞优先分泌的半乳糖凝集素3结合蛋白(LGALS3BP)已被探索为细胞外ADC靶标;其他ADC潜在细胞外靶标可通过高通量计算方法鉴定。

虽然这些制剂的作用机制是高度原创的,但这些新制剂面临着特定的障碍,包括靶抗原在正常组织与肿瘤组织中的相对表达、有效载荷在环境中的充分释放以及有效载荷在肿瘤细胞中的有效渗透。然而,明确地将ADC导向细胞外靶点的方法建立在这样一个概念之上,即,可扩散的旁观者有效载荷的细胞外释放可能是许多ADC靶向实体瘤的机制中未被充分重视的组成部分。

靶向肿瘤细胞本身和细胞外抗原的第三种替代方案是耗竭影响治疗的细胞群体。Saha等人的研究表明,抗CD45 ADC可以在接受同种异体造血干细胞移植的小鼠中成功进行骨髓细胞清除(myeloablation),表明有潜力让患者避免全身辐照或暴露于强效烷基化剂。最近报道,在I/II期研究中,清髓性CD117鹅膏蕈碱ADC耐受性良好。随着我们对免疫抑制细胞在肿瘤微环境中作用的了解增加,ADC可能会被开发来耗竭特定细胞群体,如调节性T细胞(Treg)、2型巨噬细胞或髓系衍生的抑制性细胞。

虽然ADC的开发在很大程度上依赖于标准的单特异性抗体进行靶向,但业界正在探索probody偶联药物(PDC)和biparatopic或双特异性ADC等替代品,目的是增强肿瘤特异性并降低对健康组织的毒性。PDC是掩蔽的、蛋白水解可裂解的前药,旨在通过利用肿瘤微环境中肿瘤蛋白酶活性的失调在肿瘤内提供治疗效果。probody掩蔽肽可防止与健康组织中的靶点结合。

双特异性抗体技术的快速发展为ADC中使用的抗体形式提供了更多的选择。结合双特异性抗体上的有效载荷以产生具有改进的特异性和/或内化性的双特异性ADC是一个新的研究领域,有望克服现有的局限性,如ADC的内吞作用、毒性和耐药性。9种双特异性ADC已进入临床试验I期,一种已中止(MEDI4276)。其中,4种是针对同一靶点上的两个不同表位的biparatopic,而5种是针对两种不同的肿瘤相关抗原。

展望

ADC对临床肿瘤学产生了显著的影响。几种ADC的销售额快速增长,其中3款产品在2022年的销售额超过10亿欧元(BV、T-DM1和T-DXd),证实了ADC在临床上的广泛应用。

驱动ADC发展的一个主要特性是,相比于非偶联的(即传统的)细胞毒性药物,ADC的治疗指数显著提高。不过,这一假设近期在MTD值和扩大治疗窗方面都受到了质疑。因此,ADC将在多大程度上取代传统的细胞毒性化疗,还有待探讨。

ADC目前的局限性包括其成本较高和不经胃肠道给药。此外,ADC不太可能通过皮下给药,而越来越多的裸抗体通过皮下给药制剂上市。不过,ADC在抗癌药物中建立了稳健的地位,即使这些药物的开发比裸抗体更复杂,预计在未来几年,批准的ADC数量将大幅增加,以满足日益增长的常见病和罕见病未满足的医疗需求。

注:正文图片来源Nature Reviews Drug Discovery

Dumontet, C., Reichert, J.M., Senter, P.D. et al. Antibody–drug conjugates come of age in oncology. Nat Rev Drug Discov (2023).

加载更多